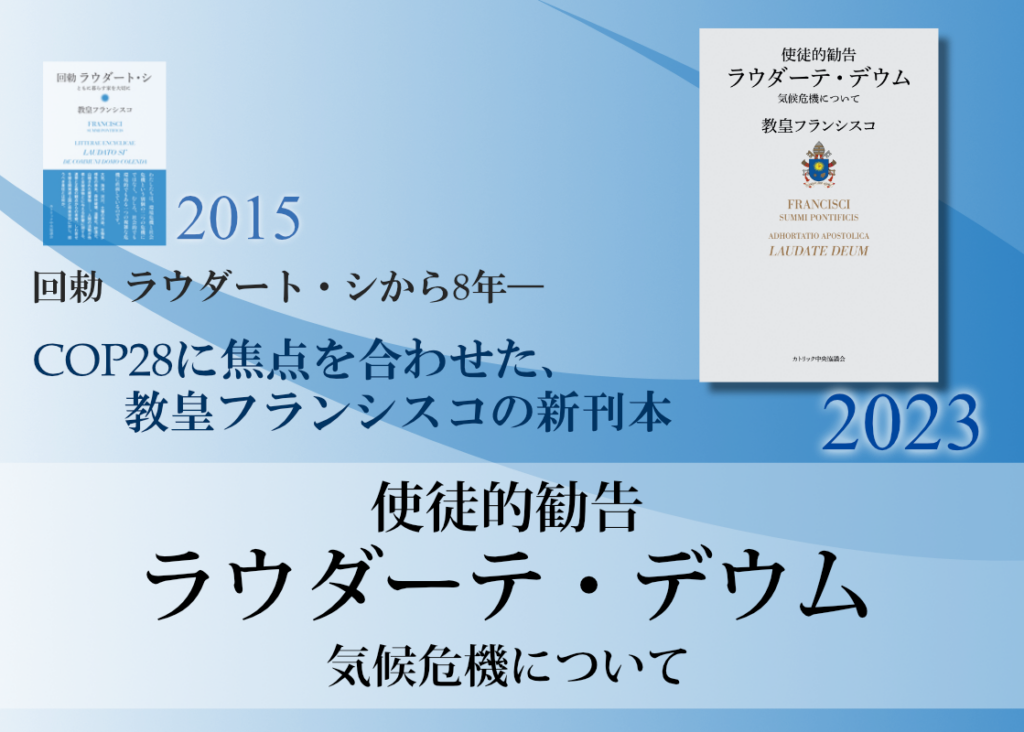

教皇フランシスコの使徒的勧告『ラウダーテ・デウム』(Laudate Deum=LD)が公にされました。8年前に公布された回勅『ラウダート・シ』の続編あるいは第2弾ともいえる教皇からのメッセージで、毎年、アッシジの聖フランシスコを全世界の教会が挙って記念する日である10月4日に出されました。『回勅』も『勧告』も、かの聖人に倣う道を皆とともに歩みたい、との教皇の切なる望みに貫かれています。

「神を(デウム)たたえよ(ラウダーテ)」と題されたこの『勧告』の副題は、「気候危機について」という端的な表現です。ドバイで開催予定のCOP28で一堂に会する「力ある人々」が、善意あるすべての人々の期待を乗せた正直で信実な訴えに耳を傾け、しかるべき「責任」を果たしますように、との強い願いが感じられます。そうした教皇の思いに突き動かされ、また、できることなら遅くともCOP28の閉幕前には日本語で読めるようにしたい、との編集部の熱意に背中を押されつつ、集中的な作業の末なんとか下訳を提出できたときの安堵と喜びは格別でした。修道院の屋上から仰いだ空の青さと、胸いっぱいに吸った空気のすがすがしさの中、「(創造主である)神をたたえよ」との賛美の声が心にこだましました。自分を包む世界と一つになって「心をこめて神を仰ぎ」(sursum corda)たくなる、“ひらけ”の体験、“ハレ”の気分を満喫させてもらいました。

以下、心に残った言葉のいくつかに言及しつつ『勧告』の内容の一部を紹介させていただきます。

まず、『勧告』冒頭にある〈イエスの感覚/感性/感受性〉と直訳できそうな言葉です。今般は「イエスの深く感じ入る心」と訳させてもらいました。それは、同パラグラフで少し先に出てくる言葉――「イエスの優しさ」――と、さらには「多国間主義」の重要性と必要性を強調する第3章(「国際政治の弱点」)に出てくる言葉――「より傷つきやすく、より力の弱い者に対する、新たな感覚」(LD 39)――と響き合い、福音の使信を現代世界の可能性と課題に結びつけてくれる言葉です。

加えて言及しておきたいのは、第6章(「霊的な動機」)にある「コンタクト・ゾーン」と「状況化された人間中心主義」という聞きなれない二つの言葉です。この章で、教皇は、「文化の転換がなければ、ライフスタイルや社会通念の成熟がなければ、永続的な転換はなく、また、一人ひとりが変わることなくして文化の転換はないと、胸に刻む」(LD 70)よう促し、「汚染や廃棄物の削減、そして賢慮ある消費」といったささやかな努力が可能にする「新たな文化」の「創出」を「社会の奥底から頭をもたげてくる内的変化の大きなプロセスをもたらすこと」への貴重な「貢献」(LD 71)であると述べ、わたしたちを励まします。

この二語は、聖書的な世界理解や人間理解と共鳴しうるポストモダン文化の世界観や人間観を漂わせています。「コンタクト・ゾーン(contact zone)」は、言語や文化、性やジェンダー、生命体や生物種といった多様性を研究する諸分野で広く使用されうる概念らしく、異質なものが出会い、接触し、ときにぶつかり合い、ときに絡み合いつつ、何か新たなものや価値を生み出す可能性に満ちた状況(場、領域、状態、関係)が意味されているようです。「全世界が「コンタクト・ゾーン」であること」(LD 66)をわたしたちは忘れてしまっているのではないか、そして、何がわたしたちにそうした「忘却」をもたらしてきたのか、と自問させ、わたしたちの世界観のゆがみを問い質す言葉となっています。

続くパラグラフ67には「状況化された人間中心主義」という語が登場し、わたしたちの人間観のゆがみへの問いが加わります。わたしたちクリスチャンが慣れ親しんできたであろう聖書的な人間理解はむき出しの人間中心主義ではなく、決してそうした混同をしてはならない、し続けてはならない、と諭してくれます。そうしたむき出しの人間中心主義は、8年前回勅『ラウダート・シ』(Laudato si’=LS)の中で袂を分かった「専制君主的な」(LS 68)、「ゆがんだ」(LS 69)、「行き過ぎた」(LS 116)、「逸脱した」(LS 118、119、122)人間中心主義であって、聖書の示す人間中心主義はむしろ「状況化された人間中心主義」の一つといってよいということでしょう。ここでの「状況化された(situated)」という形容が「(ある特定の)状況の中に置かれている」や「(特定のしかたで)状況づけられている」の意味だとすると、わたしたち人間は、他の被造物との〈関係という状況〉の中に置かれており、しかも、そうした状況についての責任を担いうる、それゆえにまた、問われうる存在だという、まさに聖書的な人間観に重なります。「換言すればそれは、人間のいのちは他の被造物なしでは理解することも持続させることも不可能であるとの認識です」(LD 67)といわれる所以です。

こうした人間理解は、「最小限のコストで最大の利益をという考え方」(LD 31)の執拗さと危険性を指摘する第2章(「増長する技術主義パラダイム」)にある「人間の生命や知性や自由は、わたしたちの惑星地球を豊かなものにする自然の要素であり、自然の内なる働きの、また、自然の平衡維持作用の一部です」(LD 26)という件に顕著です。

同様に「最小限のコストと時間で上げうる最大限の利益」(LD 13)への執着がもたらす「地球規模の気候危機」を、〈変動〉として留めてはおけない〈危機〉として描き出す第1章には、「わたしは、カトリック教会内でさえ軽蔑的でほとんど不合理なある種の意見を耳にするがゆえに、一見不必要に思えるこうした説明を施す義務があると感じています」(LD 14)という、聞くに悲しく読むに辛い文章も含まれています。「一見不必要に思える」にもかかわらず教皇があえて「説明を施す義務があると感じてい」ることとは、「わたしたちが現在経験している」「たった一世代で―何百年でも何千年でもなく―検証しうる速さで進む温暖化の異常な加速」、「海面の上昇と氷河の融解」のごとき「一人の人が生きている間に容易に感知できるほど」の急激な変化のことで、「おそらく数年後にはその事象ゆえに、多くの人が住居を移さなければならなくなる」(LD6)かもしれない重大事です。

『勧告』の最終章(第6章)の出だし(LD 61)で、「カトリック信者に、信仰から生じる動機を思い起こさせずに済ませるわけにはいきません」との率直な思いが吐露されます。信仰者たちがその信仰生活の中で現に味わっている体験をもとに語る教皇は、「霊的な動機」に、内なる息吹に注意を向けるよう、わたしたちを招きます。「本物の信仰は、人間の心を強めるばかりでなく、生き方を変え、わたしたちの目標を変え、他者へのかかわりや全被造界とのかかわりを照らし導いてくれることを、わたしたちは知っているのですから」と。こうした信仰の経験的事実を共有できる人々皆に呼びかけて、教皇はこう続けます。「他の宗教を奉じる兄弟姉妹がたにも、同じように勧めます」と。クリスチャンであれ、そうでなかれ、わたしたちは皆、自らの信仰生活、自らの内的生活を味わい直し、噛みしめながら、「信仰から生じる動機を思い起こさせ」合うよう、促されているのです。

この『勧告』の邦訳が人の目に触れる頃は、きっとCOP28の閉幕が間近に迫っていることでしょう。第4章で「気候会議の前進と失敗」を追った後「ドバイでのCOP28に何を期待すべきか」を語る第5章を結ぶ二つのパラグラフを「開幕後の問い」の形にして、「あとがき」のしめくくりとさせていただきます。

「効率的で、強制力があり、監視が容易、という三条件を満たす、拘束力あるエネルギー転換の枠組み」(LD 59)に関する合意は得られたでしょうか。

「大胆で、集中的で、全員の約束にかかっているという三つの要件を特徴とする、新たなプロセスの始まり」(LD 59)の告知となりえたでしょうか。

「具体性をもつしかた」で「二酸化炭素レベルを大幅に削減し、間に合ううちに最悪の事態を回避していくこと」を「可能に」する「国際政治の信頼性を回復させうる」「前例がない」「プロセス」(LD 59)を担保できたでしょうか。

COP28を「わたしたちを人間として誇りある気高い者とする歴史的イベントにすることへの真摯な関心」(LD 59)を証しできたでしょうか。

「会議の参加者たち」は、「特定の国や企業の短期的利害よりも、共通善と子どもたちの将来とを考慮でき」、「政治の恥でなく、政治の高貴さを証明」する優れた「戦略家」(LD 60)であれたでしょうか。

2023年11月

訳 者

(瀬本正之 日本カトリック司教協議会「ラウダート・シ」デスク秘書、イエズス会司祭)